● 混 合 ワ ク チ ン 接 種 ・ 狂 犬 病 ワ ク チ ン

初年度のワクチンについてですが、当院では8週齢に1回。12週齢に1回の合計2回を推奨しております。ただしブリーダーあるいはペットショップにて3回を予定されている場合には3回の接種をおこなってください。3回接種法では6週齢、9週齢、12週齢の3回接種ください。原則的には満3ヶ月齢を超えた状態で最終ワクチンを接種するという事が重要です。初回接種が5週齢だったり7週齢だったりと上記に上記に必ずしも当てはまらないこともございますので、そういった場合には、相談の上、接種方法を変更していく場合がございます。

狂犬病の初年度登録に関しまして2023年までは目黒・世田谷にお住まいの患者様は登録代行サービスを行っておりましたが、各区の規定で動物病院によって初年度代行登録を行えずご本人のみが登録できるシステムに変わりました。従って登録済みの患者様に関してましては以前通り当院で済票(毎年更新される札)代行サービスを行って参ります。代行サービスはお手元に済票が届くのに1、2ヶ月を要しますので早期に必要な際はご自身で区役所にて手続きを行ってください。

● 混 合 ワ ク チ ン 料 金 ・ 狂 犬 病 ワ ク チ ン

| VAC種類 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 | 4頭目 | 備考 |

| 犬8種混合VAC(TAX含) | 8600円 |

7920円 | 6930円 | 5940円 | 例えば犬8種混合を3頭に摂取した場合は8600+7920+6930円となります。 |

| 犬5種混合VAC(TAX含) | 8000円 | 6970円 |

5980円 | 5380円 | |

| 猫3種混合VAC(TAX含) | 4500円 | 4290円 | 3740円 | 3240円 | |

| 狂犬病ワクチン(TAX含) | 3200円 | ||||

![]()

![]()

● フ ィ ラ リ ア 症 予 防 フィラリア症とは、ご存知の通り、蚊が媒介する寄生虫です。多くの書籍やネット上には、フィラリア症によって生じる病気については多数の記載がございますので、このHPでは、少し違った視点からフィラリア症について解説いたします。フィラリア症を予防する際に重要な事が3つあります。

フィラリア症とは、ご存知の通り、蚊が媒介する寄生虫です。多くの書籍やネット上には、フィラリア症によって生じる病気については多数の記載がございますので、このHPでは、少し違った視点からフィラリア症について解説いたします。フィラリア症を予防する際に重要な事が3つあります。

まず1つは、フィラリア予防薬とは、正確には「フィラリア症予防薬」であるということです。これは「予防薬」ではなく「駆虫薬」になります。体内に入り込んだフィラリアの仔虫(子供)を殺虫薬によって退治していると考えていただけると良いと思います。また、「10月に投薬」したとすれば、それは「9月に刺された分の殺虫」というように、「1ヶ月前に刺された分を殺虫する」というイメージを持っていただけると良いと思います。つまり、「8月に山に連れていくので、フィラリアの薬を忘れないように飲ませなきゃ」ではなく「8月に山に行ったので9月は忘れないように飲ませなきゃ」と考えるようにしましょう。

それでは「日本犬糸状虫研究会」の発表を記載しておきます。以下は「東京都フィラリア感染期間」についてのみの発表ですのでご注意下さい。

・2002年 開始5/12 終了11/3

・2003年 開始5/14 終了10/26

・2004年 開始5/10 終了10/28

ということから、東京都では5月下旬~6月上旬に投薬を開始し、11月に投薬を投薬を終了すればほぼ完璧な予防が行えると考えられます。しかしながら、都内の目黒、世田谷近郊であれば、10/15以降を最終とすれば、まず間違いないと考えております。水辺にお住まいの方、公園のお近くの方は「+1」で7回投薬。しばしばワンちゃんと東京都外へお出かけの方は8回投薬を行えば完璧な予防ができると考えております。

・2つめは、投薬を忘れた場合です。フィラリアの検査は成虫抗原検査といい、大人になったフィラリアが排泄する「毒素」をチェックすることで陽性か陰性かを区別します。フィラリアは大人になるまで6ヶ月かかりますので、たとえば「8月に投薬を忘れた場合」→「7月に刺された分が駆虫できていない」ということになりますので、7月から6ヶ月をプラスして、翌年の1月以降でなければ、検査は行えないということになります。

・3つめとしては、フィラリアの予防を全くしていなくても全くフィラリア症にならない子と、1ヶ月忘れてもフィラリア症になる子がいるという事実についてです。これは「運」であるといっていいでしょう。もう少し医学的に考えますと「感受性の大小」によって決まるといって良いでしょう。たとえば、ウサギも猫もフィラリア症になる事をご存知でしょうか。しかしながら、認知度も低く、さらに予防しているかたもごくわずかであると思います。これは、自然抵抗性が有り、刺されても、ほとんど発症しないからです。

・当院の場合、過去にNPO団体とともに、世田谷保健所のワンちゃんの里親を募集する手伝いをしていたのですが、やはりフィラリア症は依然として40〜50%近くをしめておりました。つまり放置しておくとかかる病気。1年忘れたから必ずかかる病気ではない。1ヶ月忘れてもかかることがある。そんなふうにお考えいただき、都心であっても予防をしなければ確実にリスクは高まるということを知っておく必要があります。

![]()

・近年はフィラリア症予防薬、ノミ、マダニ、消化管内寄生虫の予防薬が一緒になったお薬が主流となってきました。健康面への影響第一ではありますが、おそらく必要のない薬剤を無理に投薬する必要はありません。マダニによる感染(SFTS重症熱性血小板減少症候群)等のおそれのある地域ではマダニの予防も必要となるでしょう。

| 予防薬の商品名 | 略 | フィラリア | ノミ | マダニ | 耳ダニ | 寄生虫 |

| ハートメクチン or パナメクチン |

A | ○ | × |

× | × | × |

| クレデリオプラス or ネクスガード |

B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ブラベクト | C | × | ○ 3か月持続 | ○ 3か月持続 | × | × |

| シンパリカ or クレデリオ |

D | × | ○ | ○ | × | × |

| フロントライン | E | × | ○ 1.5か月 | ○ | × | × |

| レボリューション | F | ○ | ○ | × | ○ | × |

①A単独投与 フィラリア症予防のスタンダード / リーズナブル

-

-

- 適応:ノミやダニにさされたことがなく、家の周りの散歩だけである。

- 評価:もっとも標準的な方法でありリーズナブルな方法です。

-

②A + たまにE フィラリアを予防しつつもノミ/ダニの好発時のみ外用で予防する

-

-

- 適応:ノミの発生時期である9月や10月だけフロントラインを追加する方法です。

- 評価:内服のノミ/ダニの内服薬に抵抗やアレルギーがあるかたに推奨されます。

-

③A + たまにD フィラリアを予防しつつもノミ/ダニの好発時のみ内服で予防する

-

-

- 適応:②と同じ

- 評価:外用のノミ/ダニの外用薬にアレルギーがあるかたに推奨されます。

-

④B単独投与 フィラリア + ノミ/マダニ + 寄生虫を月1度の内服ですべて予防

-

-

- 適応:地方に行くことが多い。ドッグランによく行く。

- 評価:完全な予防。ノミやマダニの予防の必要性が低い季節にも投薬をすることとなる

-

⑤Cの投薬 ノミ/マダニを3か月に1度の投薬で予防

-

-

- 適応:ノミ/ダニを内服で予防したい。薬の服用が苦手

- 評価:希望される方が少ないためにご希望がある場合に注文いたします。

-

⑥Fの投薬 フィラリア + ノミ + 耳ダニを外用で予防

-

-

- 適応:外用でフィラリアとノミを予防したい

- 評価:当院では耳ダニ以外には処方することはあまりありません。

-

料金が安い << ① << ② << ③ << ④ << 料金が高い![]()

● フ ィ ラ リ ア 症 予 防 料 金

・毎年約 6〜8回 毎月の投薬が必要です

・毎年行う血液検査は1650円になります(税込み)

・フレーバー(お肉の味がする)は下記の「チュアブルタイプ」にあたります。

下記代金は税別になります。

![]()

● ノ ミ ・ ダ ニ 予 防

○ ノミは当院の周囲でも非常に多く認められます。現在、ワンちゃんにつくノミの90%は「猫ノミ」と呼ばれるノミです。通常はノミの感染経路をドッグランなどで接触感染した、あるいは、散歩中に草むらで感染と考えがちですが、実際には「野良猫」が感染源になります。野良ちゃんのいた場所に足を踏み入れることでその「振動」によりサナギが孵化し、ワンちゃんにつきます。つまり散歩における予防法はほとんどありません。野良ちゃんが歩く場所であればどんな経路からでも感染すると考えて良いでしょう。蚊にさされやすいヒトがいるのと同様、ノミに感染しやすい子と感染しにくい子がいます。予防しないとすぐにかかる子、予防をしたことがなくてもかからない子がいます。ノミは毎年コンスタントに好発しておりますが、年によってノミの多い年、ノミの少ない年などあるように感じます。またその年々で発症の中心点はことなり、スポット的な発症をしているように感じます。たとえば2010年を例にとれば、八雲5丁目、八雲4丁目、東ヶ丘、深沢2丁目ではノミを主訴に来院されたワンちゃんが多い。というような感じです。

○ ノミは当院の周囲でも非常に多く認められます。現在、ワンちゃんにつくノミの90%は「猫ノミ」と呼ばれるノミです。通常はノミの感染経路をドッグランなどで接触感染した、あるいは、散歩中に草むらで感染と考えがちですが、実際には「野良猫」が感染源になります。野良ちゃんのいた場所に足を踏み入れることでその「振動」によりサナギが孵化し、ワンちゃんにつきます。つまり散歩における予防法はほとんどありません。野良ちゃんが歩く場所であればどんな経路からでも感染すると考えて良いでしょう。蚊にさされやすいヒトがいるのと同様、ノミに感染しやすい子と感染しにくい子がいます。予防しないとすぐにかかる子、予防をしたことがなくてもかからない子がいます。ノミは毎年コンスタントに好発しておりますが、年によってノミの多い年、ノミの少ない年などあるように感じます。またその年々で発症の中心点はことなり、スポット的な発症をしているように感じます。たとえば2010年を例にとれば、八雲5丁目、八雲4丁目、東ヶ丘、深沢2丁目ではノミを主訴に来院されたワンちゃんが多い。というような感じです。

ノミに感染した場合、サナダムシ(瓜実条虫)の感染の危険があります。詳しくは寄生虫をご覧ください。

○ ダニにつきましては、東京都、特に駒沢周辺ではさほど多く認められません。ただしこちらはノミとことなり、あまり刺されにくいとか刺されやすいという差が感じられず、地方にワンちゃんとあそびにいかれた方ではかなりの確率でダニに感染して帰ってきます。数え切れない(1000匹以上??)のダニをつけて帰ってこられたワンちゃんもいらっしゃいます。ダニは、1日1cc吸血します。1万匹だったら、一日1000ccということなり、小型犬であれば生体は亡くなってしまいます。そう考えると少し怖いです。旅行にわんちゃんと出かけて出先でダニに感染したけれど、近くには動物病院がない。こういうことにならないように、特に地方におでかけの際には、ダニの予防は必ずお奨めします。ノミのほうがイヤだと感じていらっしゃる方もいらっしゃいますが、ダニはたまにこういった重症感染の方を診察するため、命に関わるわけですからきちんと予防することが大切です。

| 商品名 | 値段 ( TAX含 ) | 方法 | |

| 5kg以下 | フロントラインXS | 1540円 | ノミの予防・マダニの予防 シャンプーの前後48時間は使用しないことが望ましい(処方箋上は直後でもOK) ノミならば1.5ヶ月〜2ヶ月効果が持続 マダニは1ヶ月効果が持続 |

| 5 〜 10kg未満 |

フロントラインS | 1760円 | |

| 10 〜 20kg未満 | フロントラインM |

1980円 | |

| 20 〜 40kg未満 | フロントラインL | 2200円 | |

| 40kg以上 | フロントラインXL | 2420円 | |

| 多頭飼育では1本につき10%割引させていただきます。 | |||

![]()

● 寄 生 虫

○ 回虫、コクシジウム、サナダムシ(瓜実条虫)。この3つ

が当院周囲でもっとも頻発する寄生虫です。 回虫およびコクシジウムは幼若犬(ペットショップあるいはブリーダー)から、初のワクチンで病院に来院されたときにしばしば発見される寄生虫です。特にコクシジウムは下痢や成長不良をおこしますので、きちんと治療しなくてはなりません。直接肛門から採取される便では量がたりず、感染していても陰性を示すことがあります。便の新しさには関係ありませんので、1回分をお持ちいただいて検査しましょう。当院ではワクチン接種の際に便検査を無料で行っておりますので、ワクチンの際には便をお持ちください。検査は10分程度で終了いたします。

回虫およびコクシジウムは幼若犬(ペットショップあるいはブリーダー)から、初のワクチンで病院に来院されたときにしばしば発見される寄生虫です。特にコクシジウムは下痢や成長不良をおこしますので、きちんと治療しなくてはなりません。直接肛門から採取される便では量がたりず、感染していても陰性を示すことがあります。便の新しさには関係ありませんので、1回分をお持ちいただいて検査しましょう。当院ではワクチン接種の際に便検査を無料で行っておりますので、ワクチンの際には便をお持ちください。検査は10分程度で終了いたします。

○ サナダムシは感染源がノミになります。ノミに吸血された際に感染する寄生虫です。

○ サナダムシは感染源がノミになります。ノミに吸血された際に感染する寄生虫です。

サナダムシだけは便検査でみつかることは少なく、多くの場合、ワンちゃんが座っているマットの上に乾燥した小さな米粒状のものが転がっていたり、おしりの周りに「蛆=ウジ」のようなものがついていたりします。

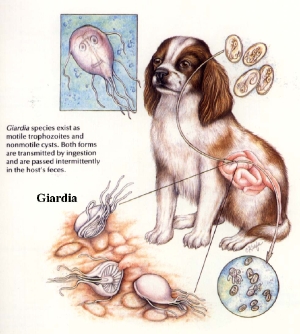

○ 寄生虫ではありませんが、「ジアルジア」あるいは「トリコモナス」

とよばれる原虫がいます。寄生虫同様に下痢、嘔吐、食欲不振、成長不良をおこします。そのほかにも寄生虫にはたくさんの種類がありますが、当院周囲ではこれらの寄生虫に対して注意をはらっておけば大丈夫でしょう。

![]()

○ ま と め

・回虫 :幼若時発見される。症状はあまりない。便をお持ちください。

・コクシジウム:幼若時発見される。下痢や食欲不振。便をお持ちください。

・サナダムシ :ノミから感染する。症状はあまりない。見て判断する。

・ジアルジア :幼若時発見される。下痢や食欲不振。肛門から直接便を採取する。

・トリコモナス:幼若時発見される。下痢や食欲不振。肛門から直接便を採取する。

● マ イ ク ロ チ ッ プ お よ び 海 外 渡 航

・当院では「ISO規格マイクロチップ AVID」を使用しております。

・注射後、郵便局にて当院で発行した証書をお支払いいただいて登録完了です。

例1)海外渡航1 通常の段取り

①AVIDマイクロチップ注射

②直後に狂犬病接種

③1ヶ月後に再度の狂犬病接種

④直後 〜 国によっては渡航前2〜3週間以内の採血および狂犬病抗体価測定

※ 抗体価測定は畜産生物科学安全研究所を利用しての測定になります。

例2)海外渡航2 同じ年度内にすでに狂犬病を接種されている場合。

・AVIDマイクロチップを注射。同日に狂犬病を接種し、同日に採血。

※ 以上3点が同日でなければ法的に有効とみなされません。

○ 料 金

・狂犬病は通常の狂犬病と同じく3200円( TAX含む )

通常は2回接種するために3200円×2=6400円となります。

・AVIDマイクロチップ 6600円( TAX含む )

・血清分離料金 1650円 (TAX含む )

・書類作成料:国によって異なります 1650円 〜 3850円 (TAX含む )

・マイクロチップ登録料金:環境省の管轄となったためご自身での登録が必要です。

・畜産生物科学安全研究所での抗体価測定料金

ご自身にて研究所へ12600円をお支払いいただきます。( 銀行振込 のみ)

![]()

● ペ ッ ト が お う ち に き た ら

ここではペットがおうちに来たときの注意点をご説明します。一般書籍に書いてあることと重複する内容もございますが、動物病院ならではの視点からQ&A方式で記載してみました。

Q ペットがおうちに来ました。動物病院へはいつ行けばよろしいでしょうか?

A 1週間以内に一度来院されることが推奨されます。その際には、便を一回分お持ちください。便は前日のものでもかまいません。病院では、全身の視診、触診による身体検査、聴診、便を直接見て原虫を除外する検査、寄生虫検査を行います。

Q 家につれてかえったら咳をします。あるいはクシャミをします。ペットショップではなにもなかったと言っていますが本当かどうか心配です。

A おうちにつれて帰ることで、環境が変わり、ストレスがかかることで風邪( ケンネルコフ )にかかることが多いです。症状は、咳、鼻水、クシャミ。酷くすると肺炎を起こします。当院では、当初は6日分の内服薬でほとんどが速やかに回復します。

Q 本に抱っこして外へでることで環境にならしたほうが良いとありましたが、出しても良いですか?

A 私個人は満3ヶ月齢以降のワクチンを接種し、さらに10日が過ぎるまで。つまり最低でも生後100日までは極力外にでないほうがよいと思っております。たしかに外に出てなんにもない子たちもいますが、ヒトの風邪と同じと考えてください。外へでれば家にいるよりも風邪をひきやすいのです。またパルボウィルスは世界一小さなウィルスであり、一吹き1km飛ぶといわれています。ヒトは、いやな風邪やインフルエンザが流行っていたら繁華街へ行くことを避けます。インフルエンザが流行っているときに幼児を繁華街へつれていくよりは連れて行かない方がリスクが低い。つまり、ケンネルコフという風邪は慢性的に流行しているわけですから、ワンちゃんの多いここ駒沢では外へでるより家にいたほうがリスクが低いといえます。

Q ワクチンはいつ接種すればよろしいでしょうか?

A 基本的には、ペットショップあるいはブリーダーの指示通りの方式で接種しましょう。6、9、12週齢の3回接種法、あるいは8、12週齢の2回接種法になります。当院では、最終ワクチン以外は5種。最終は8種を基本の方法としております。

Q ワクチンは何種がよいのでしょうか?

A ワクチンの種類については絶対ということばはありません。5種と8種の違いについては、8種は5種にレプトスピラとコロナを追加しております。特にレプトスピラは神奈川県での確認されております。このウィルスは尿で感染します。ドッグランは週末にかなり遠方のかたが数多く訪れるために、当院ではドッグランへいかれるかた、もしくはしばしば地方へ遊びに行かれるかたでは8種を推奨し、基本は家の中で散歩をあまりしない。あるいは、都心部の方では5種でも大丈夫と考えております。

Q 8種は強く、5種は弱いって本当ですか?

Q 8種は強く、5種は弱いって本当ですか?

A 8種のほうがアレルギーが出やすいことは本当です。強いか弱いかは関係ありません。アレルギーは軽度のものがほとんどであり、重度のアレルギーはまずありません。当院でアレルギーが出た方には次回以降5種に変更、もしくは抗アレルギー剤を来院時注射しておいて、その後、8種ワクチンを接種するように2回にわけて注射をおこなうよう変更します。

Q 狂犬病はいつ接種すればよいですか?

A 法的には91日齢で接種することが義務づけられています。しかしながら、多くの場合、90日齢以降を最終混合ワクチン接種( 8腫あるいは5腫 )としているために、混合ワクチンと狂犬病ワクチンの時期が重なってしまいます。ワクチンの両方を同時に接種することはできません。

Q 狂犬病接種をしないと駒沢ドッグランにいけないといわれました。

A 狂犬病ワクチンは接種するだけでなく、お住まいの区役所に登録を行わないとドッグランへの入場はできなくなりました。初年度に各区役所より「登録鑑札」が発行されます。こちらの鑑札は生涯一度の登録になります。もし転居の場合でも、「 鑑札 」をお持ちであれば、いずれの場所でも無料にて鑑札の変更ができますので紛失しないようにしましょう。

Q 血液検査は必要ですか?

A 通常、元気食欲、快食、快便であれば、視診、触診、便検査で十分だと思います。

Q 外へ出ていないのですが、フィラリアの予防は必要ですか?

A 正確にいえば、必要ですが、当院周囲は重度感染区域ではないため、必ずしも必要な予防ではございません。お住まいによっては必要とされる場合もあります。フィラリア予防薬自体は副作用はきわめて低いために念のため服用するという事に関しては問題ありません。

Q 外へ出ていないのですが、ノミ・ダニの予防は必要ですか?

A 通常、必要ありません。同居のワンちゃん、猫ちゃん( 特に出入り自由 )の場合には予防した方が良いかもしれません。

Q 避妊・去勢はいつすればよいでしょうか?

A 日本では従来より5 〜 6ヶ月齢が推奨されております。避妊・去勢については、「 避妊と去勢 」の欄をご参照ください。

![]()

● ま と め

① 6〜8週齢:ペットがおうちにきました

② 健康チェックのため病院へいきましょう。便を一回分、病院へお持ちください。

③ 約 8週齢: 一度目あるいは二度目のワクチン接種を行います。

④ 約12週齢:二度目あるいは三度目のワクチン接種を行います。

⑤ 約15週齢:狂犬病注射を行います。

⑥ 外出するようになれば、フィラリアの予防、ノミやダニも推奨されます。

⑦ ご家族で話し合って去勢・避妊をご希望の場合には5 〜 6ヶ月齢くらいで行いましょう。メールで相談する

H O M E

H O M E 予 防 と 料 金

予 防 と 料 金 ペットがおうちへきたら

ペットがおうちへきたら