![]()

● も っ と も 新 し く 更 新 さ れ た 情 報 を 閲 覧 す る

![]()

歯石除去は超音波によって除去されます。超音波機器の先端チップには種々の形状があり、歯石を取る部位によりチップを変更する必要があります。また超音波の出力及び振動法の変更によりその部位の歯肉の再生が最も促されるようにします。

どんな方法を用いて歯石を除去したとしても、その時は非常に綺麗になっていても、また数ヶ月後には薄く歯石が付着してくることでしょう。ペットの場合、そのホームデンタルケアおよび病院によるケアを行うことで、綺麗な状態をキープします。

また、当院では洗浄/治療中に歯垢の状態を把握できるシステムを採用しております。

初期プラークを含む「歯垢」にブルーLEDライト(FLAG B.LED)をあてることで可視化できる画期的なシステムです。

2014年度のノーベル賞で世に知れ渡ったブルーLEDですが、こちらは医療の分野でもこのように応用されております。 ...

...

...

...

歯石除去 例1

...

...

歯石除去 例2

![]()

当院では2019/5月よりすべての処置例において滅菌水+CHGによる薬液洗浄を開始いたしました。

また手術をされたかたにおかれまして(現在は2019/6月以降に手術をされたかた)は定期的なIPMPイリゲージョン(歯周ポケット内に薬剤を注入し歯周病の治療を行うこと)のプログラムにより、より高度で明確なメンテナンスを行ってまいります。

歯周病の原因はプラーク(バイオフィルム)による細菌感染症です。人間では、これを取り除く方法として「うがい=洗口」や「ブラッシング」があるわけです。とくに、洗口においては、いわゆる口臭予防剤として種々の商品がドラッグストア等で購入で購入できます。もし歯肉縁下(歯茎の中の部分)に歯周ポケットがある場合、この「洗口剤」はその歯周ポケット内に届くのでしょうか? 実際にはたった0.5mmしか届かないとされています。

したがって洗口剤を直接歯周ポケット内に注入するには医療的行為が必要とされます。

★CHG★

イオン系洗口剤であるCHGは(+)に帯電していいます。またプラークは負(-)に帯電しているために、陽プラークと付着しやすく長時間にわたって作用しプラークの再付着を防止します。ただしプラーク内への進入はしづらい傾向にあります。

★EO/IPMP

非イオン系洗口剤であるIPMPは最大でCHGの5倍近い速度でプラーク内に侵入し抗菌作用を発揮します。また抗炎症作用、好中球抑制作用(化膿を止める)、抗酸化作用があります。

★その他の製剤

CPC・BTC・PI・TC:動物では使用すべきでない。

● まとめ ●

したがって、上記のとおりCHGあるいはEO/IPMPを直接的に歯周ポケット内に挿入する処置(歯周ポケット内イリゲージョン)はプラークコントロール、歯石の予防、歯周病治療において非常に有用であることになります。また手術後は下記のような書類において、手術後にご説明差し上げた問題点と今後気をつけるべき点を常に把握しておくことができます。

*画面をクリックすると拡大表示されます。

![]()

ポリAIR FLOW EMSはステイン(汚れ)を除去する方法の一つです。症例により炭酸水素ナトリウムやグリシン、エリトリトールを使い分け歯面を清掃します。今回の動画はガラス面の油性マジックで書いたラインを超音波とAIR FLOWで除去していく課程を撮影したものです。もちろん除去のされ方のスピードも異なりますが、超音波でこのようにガリガリと歯面を擦過したら歯面に傷がつき、元よりも歯石がつきやすくなってしまう場合、逆に処置後に光沢がなくなってしまう場合なども想定できるかと思います。AIR FLOWは高圧タービンでたとえば炭酸水素ナトリウムを歯面に吹き出し当てて歯面を清掃する器具です。AIR FLOWでは歯面に傷がつくことなく清掃が可能です。

![]()

ポリッシング処置を行うことで、歯の表面のエナメル質を平滑にし歯石が付着しにくくします。フッ素を用いることで、歯を強くします。幼若時にジステンパー、重度の衰弱性疾患、ある特定の薬剤の使用、乳歯の破折などの原因によりエナメル質の形成不全が生じる事があります。また、硬い玩具による歯の破損によりエナメル質が破折することがあります。外観上は明らかに歯に凹凸が生じていたり、麻酔をかけて歯石を除去しても茶色い部分がのこっていたり、歯石を除去したにもかかわらず非常に早急に歯石が再付着します。このような場合、当院では、茶色の部分を一度除去し人工物で覆ったあとにコーティングを行うことで、本来の歯に近い外観と、歯石が付着しにくい表面を形成することが可能です。また歯肉退縮により歯茎が出ている症例においてエナメルが存在しない部位(汚れやすい部位)にコーティングを施術することで歯石の付着を防止する効果があります。

● エナメル質形成不全症における審美術 犬歯のエナメル質に形成不全が認められます。不全症をおこした部位は茶色く変質し、超音波にて洗浄してもこれ以上は綺麗になりません。

犬歯のエナメル質に形成不全が認められます。不全症をおこした部位は茶色く変質し、超音波にて洗浄してもこれ以上は綺麗になりません。

変質した茶色い部分を掘削します。掘削した部位は段差が生じます。

変質した茶色い部分を掘削します。掘削した部位は段差が生じます。

掘削し、段差が生じている部分を青くトレースしております。

掘削し、段差が生じている部分を青くトレースしております。

段差部位をレジンにて修復しております。その後、コーティングを行うことで、段差部位における経年の汚れも減少します。

段差部位をレジンにて修復しております。その後、コーティングを行うことで、段差部位における経年の汚れも減少します。

![]()

![]()

ヒトと異なり、ワンちゃんでは虫歯を生じません。これは口腔内のpHが高い(アルカリ度が高い)ためです。ヒトでは口腔内のpHが低い(酸性度が高い)ために、虫歯になりやすいとされています。また食直後は特に酸性度が高いために、食直後に歯磨きを行うと歯が溶解するとされています。しかしワンちゃんでは元来アルカリ度が高いために、食直後に歯磨きを行っても歯の溶解は生じません。アルカリ度が高いことのデメリットは歯石がつきやすい事にあります。バイオフィルム(歯垢)は72時間で硬い歯石へと変化します。歯石に寄り添った歯肉は炎症を起こします。歯周ポケット内の炎症により歯槽骨(歯を支えている骨)は融解し歯がグラグラしてきます。これを「歯周病」といいます。つまり歯周病とは、「骨の病気」であるという認識が大切です。歯周病は治療できるのか? これはヒトでも本質的になにをもって歯周病が治癒しているというのかはなはだ疑問なこともあります。とかく日本の場合には、ジュクジュクとして熟れたトマトのような歯肉を張りのある薄ピンクの歯肉に変化させるということが一つのゴールであるように思います。ヒトより重篤になりやすく、しかもきちんとしたブラッシングのできないペットで歯周病のコントロールをしなくてはならないので、とにかく治療は「大変難しい」の一言につきます。またヒト同様の診断基準による治療方法はそのまま当てはめることができないということも重要です。というのは、ヒトの診断基準を使用してしまえば、多くの症例で「抜歯」になってしまうからです。犬種によって治癒傾向はことなりますし、同じ犬種でも体重と年齢で治癒傾向が異なります。もちろん病気をもっているのともっていないのでは異なります。

①犬種は?

②その犬種としてのサイズは正常よりも大きい? 小さい?

③年齢は?

④兄弟犬の特徴は?

⑤病気(糖尿病、甲状腺、クッシング、心臓病、血圧、ステロイド)はある?

このような事を頭で考えつつ「視診」および「レントゲン検査」を行います。私の自作のキットにより、前歯に関しては麻酔をかけることなくデジタルレントゲンを撮影することが可能です。

さて、ご家族のかたはなにをもってご自身のペットの歯科医療をゴールと考えるでしょうか。歯を磨けるかたもいらっしゃいますし、歯を磨けない方もいらっしゃいます。薬をつけるだけならできる方もいらっしゃいますし、なんにもできないかたもいらっしゃいます。ホームケアができるに超したことはありませんが、ホームケアができなくても、なんとか良い状態をキープするようなプログラムをご提案いたします。

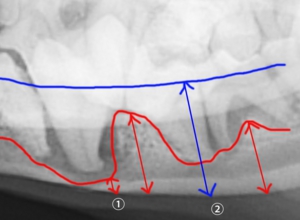

● 正常歯におけるレントゲンの撮影と読影法 ほぼ正常のデジタルレントゲン画像

ほぼ正常のデジタルレントゲン画像

( 無麻酔にて撮影 )

黄色のラインにて歯槽骨をトレースしております。このトレースラインにより、4番と5番の間は歯周病による50%歯槽骨の融解が認められることがわかります。その他の部位に関しましてはほぼ正常です。

黄色のラインにて歯槽骨をトレースしております。このトレースラインにより、4番と5番の間は歯周病による50%歯槽骨の融解が認められることがわかります。その他の部位に関しましてはほぼ正常です。

![]()

● 歯周病におけるレントゲンの撮影と読影法 中等度の歯周病におかされた歯のデジタルレントゲン撮影

中等度の歯周病におかされた歯のデジタルレントゲン撮影

( 無麻酔にて撮影 )

歯周病におかされた歯はほとんど支えている骨がないことに注目します。2番の左側の歯周病は1番の右側をおかしつつあり、2番の右側は3番の左側をおかしつつある。つまり諸悪の根源は、2番の歯であり、2番が1番の右側、3番の左側に影響してしまったという事がこの画像によって明確に理解できます。また赤く表現されている部分は歯石になります。歯の深部まで歯石が付着していることがわかります。当院では、骨残存率50%あれば、まずまずの改善。30%あれば、術後ケアによりより長い歯の寿命。20%以下では、ご家族に抜歯するか、なんとか残すかを伺う。そのような形をとっております。このレントゲン画像であれば、2番は抜歯を推奨し、その部位を縫合することで、1番と3番のこれ以上の歯周病の進行を停止し、1番と3番の寿命を延ばす。5番は歯周病が片側性に深部まで到達しているため、今後、きちんとしたケアができるかどうか? あるいはご家族が抜歯してケアを楽にしたいか、あるは残したいか。という判断にて治療方針を変更する形となります。

歯周病におかされた歯はほとんど支えている骨がないことに注目します。2番の左側の歯周病は1番の右側をおかしつつあり、2番の右側は3番の左側をおかしつつある。つまり諸悪の根源は、2番の歯であり、2番が1番の右側、3番の左側に影響してしまったという事がこの画像によって明確に理解できます。また赤く表現されている部分は歯石になります。歯の深部まで歯石が付着していることがわかります。当院では、骨残存率50%あれば、まずまずの改善。30%あれば、術後ケアによりより長い歯の寿命。20%以下では、ご家族に抜歯するか、なんとか残すかを伺う。そのような形をとっております。このレントゲン画像であれば、2番は抜歯を推奨し、その部位を縫合することで、1番と3番のこれ以上の歯周病の進行を停止し、1番と3番の寿命を延ばす。5番は歯周病が片側性に深部まで到達しているため、今後、きちんとしたケアができるかどうか? あるいはご家族が抜歯してケアを楽にしたいか、あるは残したいか。という判断にて治療方針を変更する形となります。

![]()

● 歯周病における半導体レーザーによる治療

歯周病の治療というと何が思い浮かべるでしょうか。当院では歯周病の治療に対してルートプレーニングおよび半導体レーザーによるポケット内の殺菌を行っております。歯周ポケットないにレーザープローブを進入させるという簡単な術式です。またこの方法は従来より人間では行われている方法です。

当院では以下のA〜Fを組み合わせ歯周病の治療にあたっております。

A:超音波による歯の表面および歯周ポケット内の完全なクリーニング

B:歯肉の増生した部分においてはレーザーもしくは電気メスによる余剰分のCUT

C:ハンドキュレットおよび超音波ペリオモードにおけるルートプレーニング

D:歯周ポケットの半導体レーザーによる殺菌

E:ポリッシング剤による歯の表面の研磨

F:適応例における骨再生剤を利用した歯槽骨の再生

しばしば散見される、犬歯内側の歯周病を原因とした鼻水、くしゃみに対してレーザーパルス(1秒間に何度もON/OFFを繰り返すことで痛みをへらしたレーザーの照射法)を用いることで、麻酔をかけずに行える例もあります。通常のこの疾患は一度は麻酔をかけ上記のA〜Eを用いて治療いたしますが、毎回麻酔ということを避けるためにも、2回目からは極力この方法を用いて犬歯内側の問題をクリアできないかと思っております。

動画の紹介:半導体レーザーによる歯周病の治療(動画は激しくフラッシュいたしますのでご視聴の際はお気をつけください)

![]()

● 歯周病に下顎骨折リスクを回避するための骨再生法

歯周病による問題はいろいろとあります。特によくみられる症状としては

①犬歯歯周病による鼻水、くしゃみ

②上顎P4の歯周病による目の下の腫れ

③下顎M1による下顎骨折

④歯周病菌による内臓病

今回はこの③について考えてみます。下顎を観察すると奥のほうに大きな歯があると思いますが、こちらがM1とよばれる歯です。「噛む」ために重要な歯ですが、重要である分、歯根も長いのです(根っこが長い)。ですから、この歯が歯周病に罹患してしまいますと時に下顎骨折のリスクを伴います。当院では、骨折しそうな例、ひびが入っている例、すでに骨折している例などいろいろな奨励がございます。もし心配であれば一度下顎を両手でなぞってみてください。骨折だけでなく、下顎がおれそうな例ではほぼ間違いなくその部分の骨が増殖し突出しているはずです。

このような例に対して、動物専用の骨再生剤があります。骨を再生するというと、しばしば患者様には、ギブスをつけるのですか? 外から縫ったりしますか? 顎の毛を剃りますか? という質問をおうけいたしますが、すべて口の中から行う手術であるために、外側からは一切わかりません。以前はエムドゲインゲルという製剤を使用しておりましたが、水溶性であるために、場所によっては骨のもちあげがなく、縫合した際に歯肉が目減りする感じがありました。しかしこの動物専用製剤においては、硬化が生じるために、その上に歯肉をかぶせることができ、歯肉の目減りという最大の問題点がありません。また人間の歯科用人工骨のようなうまくその部位に収まらないという問題点もありません。いい形でみればこの骨再生剤は、人間のGTR法にエムドゲインゲルをあわせた様な革新的な製剤であるといえます。

簡単に手術方法をご説明しますと、その部位の抜歯、殺菌を行い、滅菌下にて製剤を注入し、その後に縫合いたします。

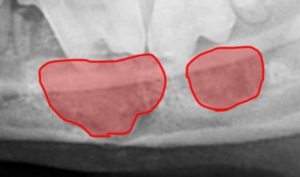

症例:下顎のP4 - M1 - M2の重度歯周病による下顎骨折のリスク

*下の画像をご覧ください。青の矢印(②)で描写された幅が本来の下顎の幅です。つまり歯周病がなければ歯(M1)と下顎骨が一緒になって下顎の幅と考えられるわけです。しかし歯周病によって赤の矢印の幅分まで下顎が薄くなっております。特に①などに関しては骨折のリスクがあると考えてよいでしょう。 …

…

*2014年11月7日

手術日のレントゲンです。赤い部分が骨充填した部位になります。 …

…

*2015年2月1日

術後3ヶ月目の写真です。青の矢印で描出されているように下顎が再生されております。

動物用骨再生剤

![]()

完全な口腔鼻腔瘻になってしまっていれば治療はできません。その状態とは例えば上顎の犬歯の内側から青い液体をいれるとそのまま鼻から青い液体がでるような状態です。しかし口腔鼻腔瘻にはならないが犬歯内側と鼻が貫通はしていない状況であれば治療できることがあります。その方法は

①犬歯の内側±外側の歯肉を切開する

②下顎のM1の下部を切開し皮質骨を一部採材する

③②で採材した皮質骨をボーンミル(コーヒーミルのように粉砕する器具)で粉砕する

④③とリグロスとよばれる歯周組織再生剤を混ぜる

⑤①で切開したポケット部に④を挿入し縫合する

となります。ポケットが減少するのに2ヶ月を要します。当院では平均13〜15mmが3〜5mmくらいに減少し口腔鼻腔瘻になるリスクを大きく低下します。

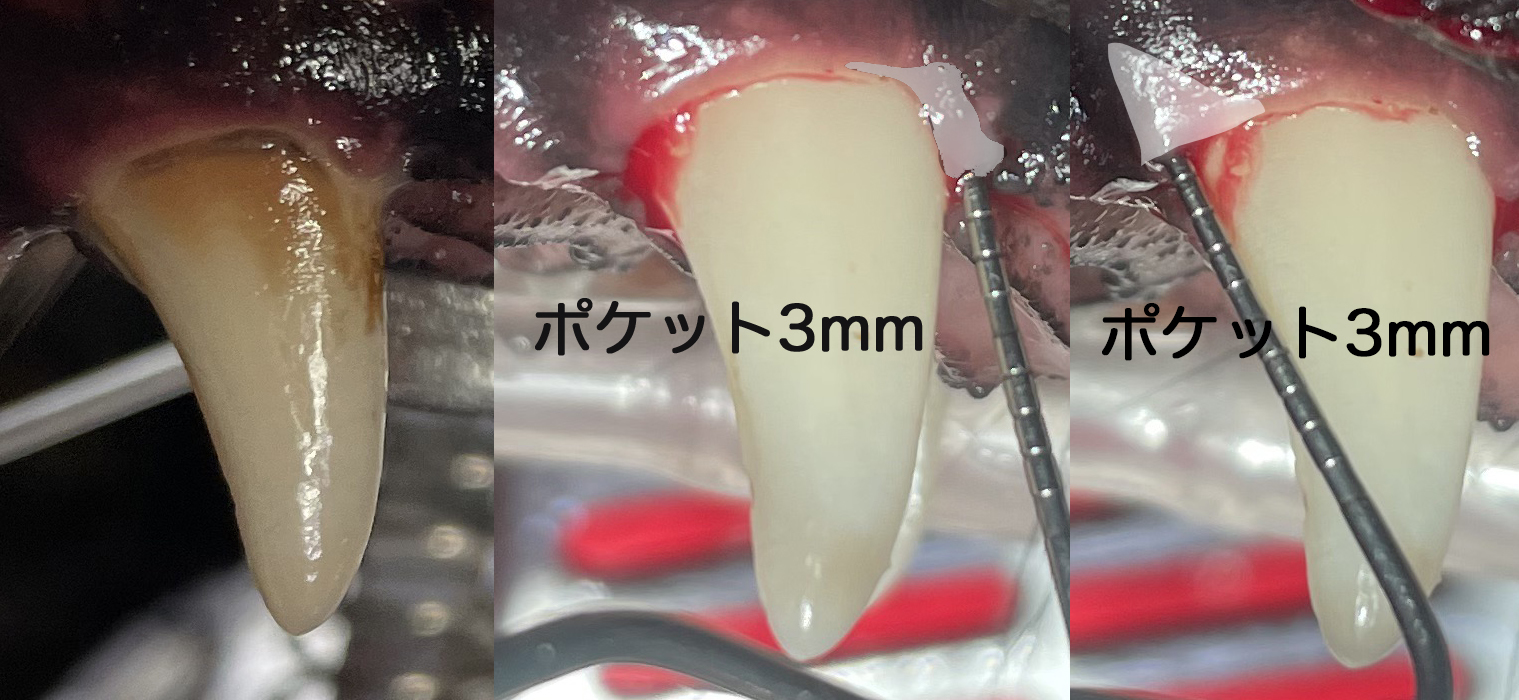

一番左の画像は歯石を取る前ですが、この時点で歯周ポケットはあまり存在しないだろうという予想を立てます。実際、麻酔下においてポケットを計測しても近心遠心ともに3mmのポケットであり、さほど重症度は高くないと判断されます。しかし下記をご覧いただくと

....

....

同様に頬側は正常で口蓋側のポケットが深い例です。

続いて下顎のM1の下方から皮質骨を採材しボーンミルで粉砕しリグロスと混合し滅菌カップにいれて保存します。犬歯内側を切開し犬歯内側にいれて縫合します。

●リグロスによる歯周組織再生 その2

今回は「その1」と異なり、頬側、口蓋ともに歯周ポケットが深い症例について見ていきます。頬側面は5/3/14mmであり口蓋側は11mm。このような場合には口蓋側のみの切開だけでなく頬側面も切開します。

● フラップ術と縫合を組み合わせて治療した例 歯間に食事の残りかす、および、毛が大量に挟まっております。中等度の歯肉退縮がみとめられます。本例においては、レントゲンおよび視診により、治療可能と判断しました。

歯間に食事の残りかす、および、毛が大量に挟まっております。中等度の歯肉退縮がみとめられます。本例においては、レントゲンおよび視診により、治療可能と判断しました。

基準の一つとして、歯肉粘膜境界部を超えていないという事になります(青のトレース)。これを超えている場合(現在の青のラインよりより上方)でも当院では治療にすすみますが、治癒率が格段におちます。また黄緑が正常の歯肉のラインとなります。

基準の一つとして、歯肉粘膜境界部を超えていないという事になります(青のトレース)。これを超えている場合(現在の青のラインよりより上方)でも当院では治療にすすみますが、治癒率が格段におちます。また黄緑が正常の歯肉のラインとなります。

同犬種における正常な歯肉ライン。

同犬種における正常な歯肉ライン。

歯石除去、ペリオ用超音波による治療、ルートプレーニング、部位によってはEMD(エナメルマトリクスタンパク)、縫合をします。(画像は下顎)

歯石除去、ペリオ用超音波による治療、ルートプレーニング、部位によってはEMD(エナメルマトリクスタンパク)、縫合をします。(画像は下顎)

手術3週間後の写真です。

手術3週間後の写真です。

![]()

● MWF切開法により歯肉をもちあげた例

来院時の歯肉のラインは青でトレースしたラインとなります。このように、他の部位は正常であるにもかかわらず一部の歯肉のみが上部に持ち上がってしまうのは、本質的には歯周病ではなく、原因が外傷である可能性が有ります。このような場合にはフラップ術により歯肉を本来の位置に戻すことができます。

来院時の歯肉のラインは青でトレースしたラインとなります。このように、他の部位は正常であるにもかかわらず一部の歯肉のみが上部に持ち上がってしまうのは、本質的には歯周病ではなく、原因が外傷である可能性が有ります。このような場合にはフラップ術により歯肉を本来の位置に戻すことができます。

● 下顎歯肉退縮に対するフラップ術 ( 動画 )

![]()

犬歯抜歯は歯周病が重篤であり口腔内と鼻がすでにつながっているような状況(口腔鼻腔瘻)であったり、リグロスにより再生医療が不可能な場合、また麻酔時間、手術のアグレッシブさに抵抗感がある場合、年齢等を考えてしばしば選択される手術法です。そもそも犬歯という歯は頬側(外側)ではなく、ほとんどの場合には口蓋(内側)の骨が徐々に溶けます。これは歯磨きでその進行を止めることは難しいと感じます。原因は犬種の特異性。つまり頭蓋に対して歯の大きさが大きく、下顎の犬歯と上顎の犬歯が長年擦過することで生じていると考えています。そのため、症状は下記の3つに限定されます。

①鼻水:両側もしくは片側

②逆くしゃみ:吸い込むようなくしゃみ。咳との鑑別は口を閉じていることです。

③くしゃみ:通常のくしゃみに当たります。

老齢もしくは重度の疾患により全身麻酔がかけられない場合、局所麻酔で抜歯ができる場合もあります。その際は高確率で穴が残ります。この話をすると多くの患者様はその穴から食事が入って苦しいのでは? と感じると思いますが、実際には、口腔鼻腔瘻(犬歯によって口腔内と鼻が貫通している状態)よりも症状は圧倒的に少なく、全身麻酔をして完璧に穴を塞いだ場合とさほど臨床症状は変わらないこともしばしばです。当院ではこのような症例においては局所麻酔の際には、口蓋側を何度も骨用の鋭利なスプーンでこすり肉芽が除去することで可能な限り局所麻酔の方法でも穴が塞がるように処置しています。

さて手術の話にもどりますが、犬歯の抜歯は一見、抜歯して終了と思われがちですが、実際には術後にその創面が離開して穴が残ってしまう例もしばしば認められます。離開の原因としては

①エリザベスカラーを外してしまい本人がひっかいて開けてしまう

②床や絨毯にこすりつけて開けてしまう

③おやつやおもちゃにより離開してしまう

④縫合糸に埋め込まれるような食品(サツマイモやカボチャなど)をあげてしまう

⑤内服薬服用の際に「口をあけて」ではなく「頬」をもって開口してしまう。

が考えられます。したがって当院でも100%縫合すれば離開しないという言い方はしないようにしています。しかし極力離開させない手術法は存在しますのでご紹介します。 このように犬歯に対して広めに扇形の石灰を行います。

このように犬歯に対して広めに扇形の石灰を行います。

抜歯したら窩洞をスムーズにし何度も何度も肉芽を除去します。

抜歯したら窩洞をスムーズにし何度も何度も肉芽を除去します。

縫合は緩めに、創面がかさなる部位で縫合します。

縫合は緩めに、創面がかさなる部位で縫合します。

抗生剤ならびに鎮痛剤を処方し手術日から12日〜20日で抜糸(5分程度)となります。

![]()

フラップ術とは、あがって(あるいはさがって)しまった歯肉を健常な位置にもどす切開法です。フラップ術には種々の方法がありますが、歯肉粘膜境界部を超過した歯周病においては、なかなか成功しません。そうしたイレギュラーな場合には、チャレンジな手術ではありますが、元の状態より悪化するという事はありません。歯肉は歯槽骨とよばれる骨の上にのっているために、健常な歯槽骨100%に対し、20%まで融解した症例にフラップ術を用いたとして、その歯肉が健常な位置まで戻るというのはなかなか難しいといえます。当院では歯肉粘膜境界部を超えている例ではフラップ術は行わず、歯肉の縫合のみをおこなった方が予後がよいと考えております。また、歯肉粘膜境界部を超えていない例においては、MWF切開法が最も有効な治療法と考えております。ただ、歯肉と歯の付着に関しては遊離性歯肉および結合性歯肉の2通りありますが、強固な結合性歯肉は難しく、うまくいったとて遊離性歯肉による歯の被覆ということになります。また歯槽骨の再生につきましては、現在、ヒトであっても完璧な方法論はなく、完治が難しいとされています。本質的には、歯周組織の変性が原因であり、それを根本的に完結する方法ができるまでは治せないとする考えもあります。理論的にはフラップ術の際に、歯にエッチング処理をほどこし微細な穴をあけたあとに、エナメルマトリクスタンパク、あるいはPRP(多血小板血漿)を注入する方法が有効と考えられ、その他にGTR法、あるいは人工骨を埋め込んで治療する方法があります。当院ではエナメルマトリクスタンパクによる治療法を行っております。吸収性メンブレンによるGTR法は確実に被覆するための歯肉を得ることができれば有効と考えられますが、そのような例は非常に少ないといえます。

● 左側上顎犬歯におけるフラップ術 フラップ術による犬歯歯肉の移動

フラップ術による犬歯歯肉の移動

黄色:歯周病により退縮した歯肉のライン

黄色:歯周病により退縮した歯肉のライン

赤色:フラップ術における切開ライン。

黄色のラインで示されるような歯肉退縮はしばしば見受けられます。これは歯石をとってもルートプレーニングをおこなってもなかなか正常なラインには戻ってきません。このような場合に、フラップ術を用い、赤色のラインで切開し、歯肉を正常な位置までもどし、再度縫合しなおします。写真黄色の部分をよく観察していただくと実際には、犬歯歯肉を形成しているのは、正常な歯肉ではなく、頬粘膜が引っ張られたような状態であることがわかります。

![]()

動物は甘いものを食べるわけではなく虫歯にいたる病態が異なることから、虫歯に似ている病態を虫歯と呼ばず骨吸収とよびます。また口腔内がアルカリ性であり、虫歯が起きにくい状況であるからと考えられます。犬種もしくは個体により「骨吸収がおきやすい子」というのは存在しており、歯の周囲ではなく歯自体が融解しており、レントゲン上は人間の「虫歯」と同じになります。圧倒的に多いのはミニチュアシュナウザーとミニチュアダックス

、イタリアングレーハウンドになります。また猫ちゃんにおきましても同様の骨吸収(虫歯のようなもの)に遭遇しますが、この場合はウィルスが原因であることが多いと考えられます。多くの場合、臼歯の根元(歯肉との境界)の部分が吸収され、穴が空いております。

①痛くなければ放置。「痛み」とは、食物を食べる際に首をかしげて食物を食べる行動で判断

②進行防止の為に治療:治療することで進行を防止します。

③痛くなったら治療して歯を残す方向へ努力、あるいは痛くなったら抜歯。

このような考えは雑に思われるかもしれませんが、ワンちゃんと異なり、猫ちゃんでは「噛む事による楽しみ」「噛む事によるフラストレーションの解除」「噛む事と健康のつながり」をあまり見いだせないためにこのような選択肢となります。ただし細かく言えば、その歯周病菌が病気を起こす可能性、安易な抜歯による顎骨の脆弱化、放置することでの歯肉炎、歯周病の悪化があげられます。ということから、状況におおじて選択していけばよいと考えております。

● 犬における下顎前臼歯の骨吸収(虫歯のようなもの) 穴のあいた部分が骨吸収になります。

穴のあいた部分が骨吸収になります。

![]()

● 猫における骨吸収 ...

...

...

...

猫ちゃんにおける骨吸収はネックリージョンといい、名前の通り、歯肉と歯の境界部に虫歯が生じます。ワンちゃんにおける虫歯と異なり、痛みを伴うことが多いことが特徴といえます。

![]()

![]()

ウィルスが関与した歯肉炎あるいは歯周病に対し、ステロイド以外の治療で効果が確実という方法はありません。カリシウィルスあるいはヘルペスウィルスにおいてもエイズウィルスほどでないにせよ治癒率の悪い歯肉炎・歯周病が生じます。ステロイドを打ち続けない方法論はいずれもステロイドによる治療法にかなわず最終的には抜歯になるケースが多いと思われます。下記にステロイドによる方法を含めた治療法について述べます。

①ステロイド法

A:一回の注射で1ヶ月効果がある方法

メリット :効果が非常にわかりやすいこと。毎日服用する必要がない。

デメリット:毎日ステロイドを服用しているのと変わらない。

だんだん効かなくなる。

ステロイドの副作用

途中でやめたくてもやめられない。

B:内服による方法

メリット :基本的に24時間しか効果がない。

副作用のでない最低量で維持。あるいは数日おきの投与で安定すれば有効

デメリット:だんだん効かなくなる。

ステロイドによる副作用。

②消毒による方法

メリット :副作用はほとんどなし。

デメリット:あまり効果がない。

苦いために非常にいやがる。

③インターフェロンによる方法

メリット :医学的根拠に基づいている

継続の必要がある。

デメリット:高い

④ラクトフェリンなどのサプリメント

メリット :副作用がない。

デメリット:費用が高い割に効果が低い

⑤半導体レーザーによる方法

メリット :副作用がない。

デメリット:病院に来院しなくてはならない。

効果持続時間が短く、週に数回こないといけない。

⑥抗生物質による方法

メリット :ステロイドより副作用がなく効果が実感できる

デメリット:抗生物質を飲み続けるというのは耐性菌をうみだす。

⑦NSAIDSによる方法

メリット :継続することのデメリットがステロイドや抗生物質よりも低く、効果が高い

デメリット:たまに抗生物質をたしたり、たまにステロイドをだしたりと状態をみながら治療を変化させていく必要がある。

⑧抜歯による方法

メリット :ステロイド同等の効果がある。

デメリット:全身麻酔が必要

顎骨の脆弱化

「抜く」という手術に対する精神的な抵抗感

● 猫における、歯とは無関係な部位の口内炎 喉頭(のど)における激しい炎症。原因はヘルペスによる。

喉頭(のど)における激しい炎症。原因はヘルペスによる。

青くトレースしている部分に炎症が認められます。

青くトレースしている部分に炎症が認められます。

H O M E

H O M E 歯 科 医 療 に つ い て

歯 科 医 療 に つ い て 歯 石 除 去

歯 石 除 去 薬液洗浄

薬液洗浄 AIR FLOW/ EMS

AIR FLOW/ EMS ポリッシング

ポリッシング  歯 周 病

歯 周 病 犬歯抜歯

犬歯抜歯 骨 吸 収(虫歯のようなもの)

骨 吸 収(虫歯のようなもの) ウィルスによる口腔の問題

ウィルスによる口腔の問題